APPEL À PROJETS PRIX COAL 2024 : SE TRANSFORMER

À l’heure où le seul registre du savoir ne suffit plus à motiver l’action, le Prix COAL 2024 appelle à…

Publié le 5 juin 2020

Dans le cadre du Prix COAL 2020, dix projets d’artistes ont été nommés pour figurer parmi les finalistes de cette onzième édition. Chaque jour, nous vous proposons une rencontre avec un des projets nommés.

Victor Remère est né en 1989 à Chaumont, France. Il vit et travaille à Toulon, France.

Diplômé de l’École Nationale Supérieure d’Art et de Design de Nancy et de l’Université Concordia de Montréal au Canada, Victor Remère participe en 2013 à la première session du Post-diplôme « Création et mondialisation » à Shanghai. Là, aux côtés de l’artiste Paul Devautour, et de l’économiste Yann MoulierBoutang, il définie sa pratique de l’art comme une pratique du monde. Faire œuvre au sein d’un marché populaire, étudier la «tropicalisation» du littoral méditerranéen par l’introduction massive de plantes exotiques durant la seconde moitié du 18e siècle, créer une horloge « low tech » qui relie les fruits de la récolte au passage du temps dans une ferme, autant de nouveaux formats d’intervention guidés par le souci de nouer des liens en dehors des cadres institués de l’art. Sensible à la richesse des paysages, il poursuit aujourd’hui ses recherches, ses travaux et ses explorations en observant l’impact de l’activité humaine sur la faune et la flore.

PROJET NOMMÉ POUR LE PRIX COAL 2020 : LES INDEMNES DE L’ART

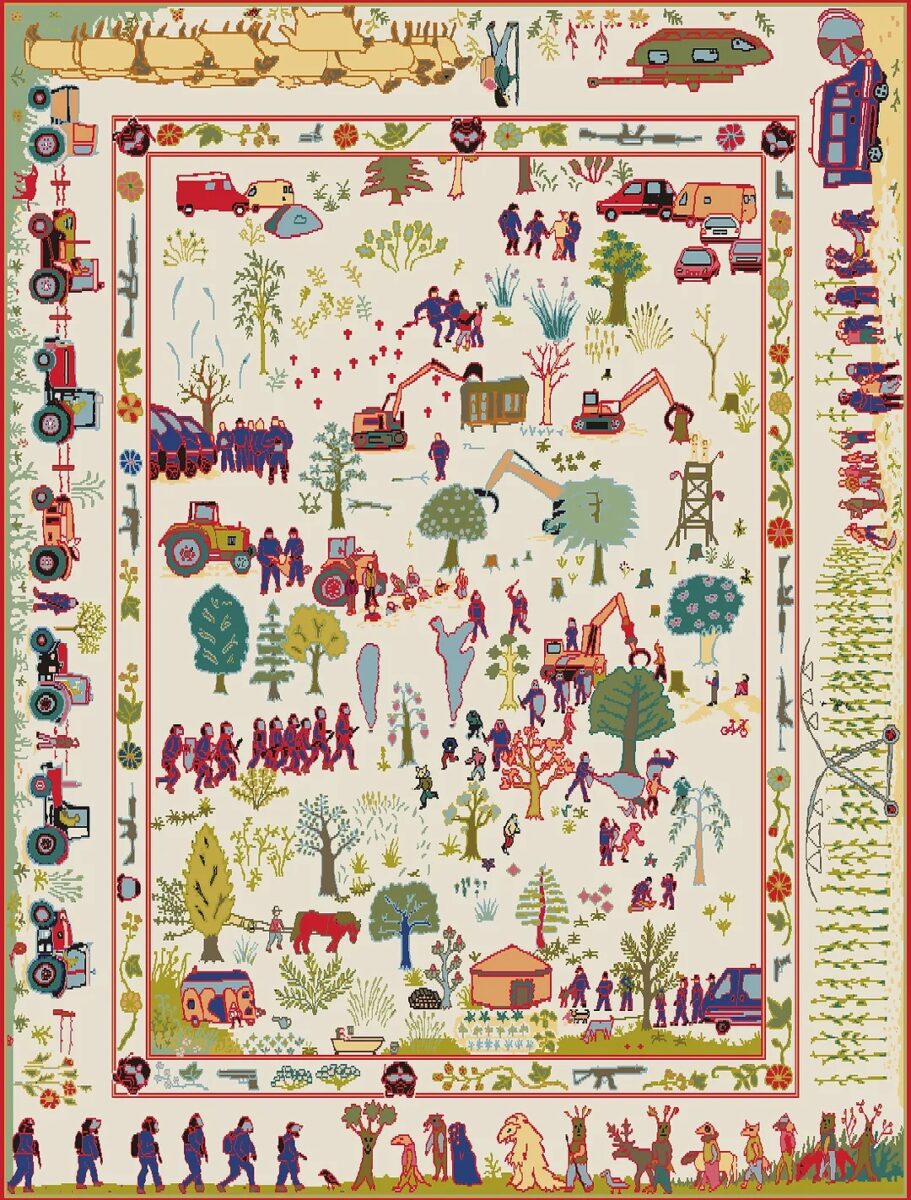

En « sanctuarisant » d’importantes zones dédiées aux manœuvres et aux exercices de l’armée depuis 150 ans, les terrains militaires, d’accès très réglementés, ont échappé à l’extension urbanistique, à la spéculation foncière, à certains modes d’agriculture intensive, à l’industrialisation, tout en étant soumis à un entretien et à une intervention minimale de l’homme. Ces conditions de conservation d’espaces naturels, représentent un intérêt majeur pour la préservation de la flore et de la faune, et font de ces territoires des réservoirs de biodiversité remarquables. Ne pourrait-on pas imaginer que ces territoires puissent devenir des modèles d’éco-gestion et un terreau favorable pour y faire germer de nouvelles stratégies de défense, au service cette fois, de notre précieuse biodiversité ?

Victor Remère part à la découverte de ces lieux, en particulier ceux de La Presqu’île de Saint-Mandrier, dans la petite rade de Toulon. Il s’attache, en coopération avec la Marine Nationale qui les gère, à créer des « zones-laboratoires », croisant recherches scientifiques, pratiques artistiques et savoir-faire agricoles au service de la préservation du vivant. Parmi ces dispositifs, Victor Remère souhaite notamment installer des ruches sauvages connectées, conçues comme des objets artistiques, scientifiques et artisanaux.

Le cœur du projet, et son processus, consistent à rendre des pratiques sociales compatibles, en cherchant à affirmer qu’une intervention artistique peut préserver son autonomie et garder sa spécificité, en échappant aux espaces protégés des institutions, en surgissant là où elle est la moins attendue, tout en conviant à sa réalisation ceux qui sont généralement les plus éloignés des pratiques de l’art contemporain : « les indemnes de l’art ».

Décrivez-nous votre environnement actuel, comment vivez-vous cette ère de covid-19 ? Comment cette situation influence-t-elle votre démarche artistique ?

Le confinement, je le vis seul, au troisième et dernier étage d’un appartement plutôt spacieux qui ne comprend ni jardin, ni balcon, dans le centre ancien de Toulon, à 500 mètres du Port. Si j’éprouve l’absence des personnes qui me sont proches, les espaces de nature, la mer où je pratique l’apnée et le surf, les montagnes, la forêt, où je cueille, marche, respire, manquent aussi à mon équilibre. Cet isolement est une expérience unique, un défi, un enseignement. Je le compare à une forme d’exploration, avec son lot de difficultés, d’embûches, de découragement, mais toujours le désir renaissant d’un aboutissement. C’est l’expérience nécessaire à l’invention de gestes inédits, au défrichage de nouveaux territoires personnel, artistiques … Acteur de terrain, mon approche de l’art c’est la pratique du monde, alors, si cette contrainte de l’isolement réfrène mon activité, les origines de cette crise, la destruction des habitats naturels, renforce considérablement ma volonté de faire vivre ce projet Les indemnes de l’art. Aujourd’hui, plus que jamais convaincu de l’intérêt qu’il y a, à valoriser le bénéfice biologique et naturaliste de ces micros territoire sanctuarisé.

Quel est votre premier rapport sensible avec le vivant ?

J’ai grandi en Haute-Marne, régulièrement gardé, avec mon frère, par mes grands-parents maternels qui vivaient dans le petit village de Clinchamp, comptant moins de 200 habitants. On traversait la rue pour aller chercher le lait à la ferme, on y nourrissait les lapins que mon grand-père élevé, on participait aux affouages, on entretenait le potager, et on marchait, beaucoup, au milieu des champs, des forêts, des fermes. J’y ai appris à reconnaître les arbres, les comestibles, certaines fleurs… plus encore, à découvrir le « Vivant » dans toute sa définition.

Qu’est ce qui a inspiré votre projet ? Comment est né votre intérêt pour le sujet ?

C’est au cours d’une résidence menée sur la Côte méditerranéenne en 2016 que je me suis intéressé à la volonté de « tropicalisation » de la région durant la seconde moitié du 18e siècle. Le travail qui en résulte, « Planter le décor », témoigne de cette introduction massive de plantes exotiques pour y attirer le premier « tourisme de villégiature » important de l’histoire moderne. Sensible à la richesse des paysages de cette région, située entre terre et mer, j’y poursuis, en 2018, mes recherches, mes travaux et mes explorations, en observant l’impact de l’activité humaine sur la faune et la flore. Étudiant du regard ces espaces comme on étudie une carte, avant d’y planter la pointe d’un compas pour y définir une zone de prospection et d’action, je découvre, avec beaucoup d’enthousiasme, qu’il subsiste des secteurs difficilement accessibles, mais où la vie sauvage foisonne : des aventures à portée de main ! Aussi surprenant que cela puisse paraître, ces espaces naturels préservés, sont à mettre au bénéfice de la présence, historique, de l’armée, dans cette région. Indemnes de toute présence intrusive de l’homme depuis 150 ans, ces territoires constituent des réservoirs de biodiversité remarquable.

Comment s’est engagé la collaboration avec la marine ?

J’obtiens en 2019, le soutien de la DRAC- PACA, afin d’engager un travail de recherche sur ces « espaces conservatoires », sous la forme d’une « aide à la création ». Cette confiance, accordée par les services déconcentrés de l’État, et le soutien d’acteurs politiques et culturels locaux, m’ont permis d’entrer en contact avec la Préfecture Maritime de Toulon, à travers son Pôle « environnement ». Les autorités militaires de la Marine nationale, accueillent ma proposition avec beaucoup d’intérêt et une grande disponibilité. Suite à de nombreux échanges et plusieurs explorations des terrains militaires de la presqu’île de Saint-Mandrier sur Mer, formant la partie sud de la petite rade de Toulon et couvrant plusieurs centaines d’hectares, nous avons sélectionnés en coopération avec l’armée, certains de ces espaces sauvages. Ils seront appelés, dans le cadre de mes travaux, à devenir des « zones-laboratoire », au croisement des domaines de la recherche, des pratiques artistiques, du savoir-faire agricole et dont les objectifs conduiront à inventer, et développer des stratégies de défense de cette fragile biodiversité. Déjà̀ des dispositifs sont à l’étude, développés en partenariat avec l’université, en co-construction avec la City- lab (Toulon), des apiculteurs, des enseignant-chercheurs et la participation d’artisans locaux.

Pourriez-vous nous expliquer le titre « les indemnes de l’art », qui fait référence à des pratiques en dehors du milieu artistique ?

L’union paradoxale, au premier abord, de l’art et des armées se révèle, en fait, être une mise en complémentarité des compétences : l’un, à fédérer les pratiques sociales, inventer de nouveaux langages, l’autre, à s’engager pour la défense d’une cause majeure, sur des micro territoires dont il a la responsabilité, utiliser l’ampleur de ses moyens d’action et mettre ses qualités organisationnelles, son savoir-faire, au service de l’objectif visé.

Cette « circulation des savoirs », associée à un enjeu commun, ici « le défi écologique », peut illustrer une prise de conscience des interactions possibles entre de nombreux domaines, en se confrontant à des interlocuteurs, quelquefois inattendus. Échanges favorables à la construction d’un récit collectif et à un mutuel enrichissement humain.

Quel est votre engagement environnemental en tant qu’artiste et citoyen ?

« Je fais ma part ! », répondit le colibri.

Comment imaginez-vous le monde qui vient ?

Compte tenu de la situation actuelle, la réponse à cette question est rendue difficile. L’utopie voudrait que nous redonnions tous du sens à ce que l’on fait. Comme l’a écrit Albert Camus, dans « le Mythe de Sisyphe », en conclusion du livre, « il faut imaginer Sisyphe heureux ! ».

Image à la une : © Victor Remère, Fortin.

À l’heure où le seul registre du savoir ne suffit plus à motiver l’action, le Prix COAL 2024 appelle à…

Pour sa cinquième édition, le Prix COAL étudiant se consacre à la transformation, en partenariat avec les Réserves naturelles de…

Le nouveau rendez-vous de la création engagée pour l’écologie créé par COAL à l’occasion de ses 15 ans. Le 6…