APPEL À PROJETS PRIX COAL 2024 : SE TRANSFORMER

À l’heure où le seul registre du savoir ne suffit plus à motiver l’action, le Prix COAL 2024 appelle à…

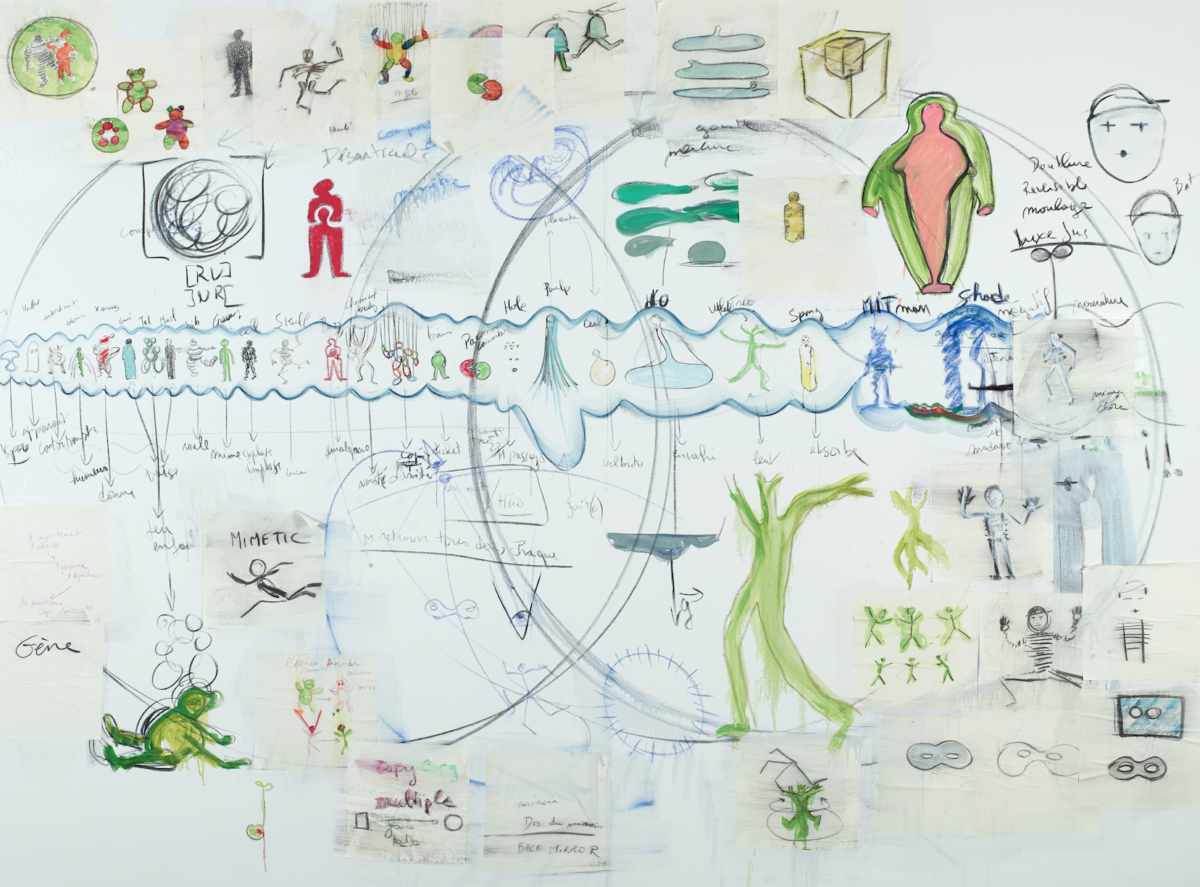

Crédit image : © Miha Fras, analyse des nocicepteurs

Publié le 5 juin 2020

Dans le cadre du Prix COAL 2020, dix projets d’artistes ont été nommés pour figurer parmi les finalistes de cette onzième édition. Chaque jour, nous vous proposons une rencontre avec un des projets nommés, jusqu’à l’annonce du lauréat.

Špela Petrič est née en 1980 à Ljubljana, Slovénie. Elle vit et travaille entre Ljubljana et Amsterdam.

Špela Petrič, formée aux sciences naturelles et titulaire d’un doctorat en biochimie et biologie moléculaire se consacre principalement à l’exploration des nouveaux médias. Sa pratique artistique combine les différentes sciences naturelles et interroge les limites de l’anthropocentrisme via des tentatives de dialogue inter-espèces. Par l’expérimentation de procédés artistiques et scientifiques inattendus, elle révèle les fondements ontologiques et épistémologiques de nos sociétés technologiques. Elle a reçu plusieurs prix, comme le White Aphroid en Slovénie, le Bioart and Design Award (Pays-Bas) et un prix de distinction au Prix Ars Electronica (Autriche).

PROJET NOMMÉ POUR LE PRIX COAL 2020 : PL’AI

Comment inventer de nouvelles manières de prendre soin des formes de vie terrestres, à l’heure où l’abstraction informatique et la gouvernance algorithmique sont devenues notre réalité commune ? Comment répondre au profond mépris du monde contemporain envers le végétal, négligeant ses capacités évolutives, sa résilience et son rôle crucial dans la biosphère ?

Pour lutter contre la solastalgie, cette éco-anxiété contemporaine causée par les changements environnementaux, une équipe interdisciplinaire composée d’artistes, de scientifiques, d’ingénieurs et de programmateurs tente de répondre à ces questions en créant des plantes-machines, des robots capables de se considérer comme des plantes. A travers ces plantes-machines, PL’AI enquête de manière ludique sur le comportement des plantes pour faciliter de nouvelles interactions entre le monde végétal et les technologies informatiques, telles que l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle. Un algorithme informatique d’auto-apprentissage et des appendices mécaniques permettent ainsi d’entrer dans le temps et le rythme de la plante pour jouer avec elle.

PL’AI convie le visiteur à un spectacle inédit, celui d’un jeu entre un plant de petits pois et une intelligence artificielle (AI), cette dernière étant capable de connaître la plante, de prédire son évolution, sa croissance, jusqu’à se rétracter avant que la vrille de pois ne s’y accroche. En temps réel, ni la machine ni la plante ne sembleront se déplacer, mais grâce à une vidéo en accéléré, le jeu à l’oeuvre entre l’intelligence artificielle et le plant de petits pois en croissance devient perceptible.

La rencontre entre une plante et un robot, entre des entités vivantes non-humaines et l’univers numérique et algorithmique, nous invite alors à dépasser nos limites culturelles et physiques humaines et à considérer sous un nouveau jour les créatures vivantes.

Décrivez votre environnement actuel, comment vivez-vous cette ère de covid-19 ?

Je suis actuellement à Amsterdam, et même si les Pays-Bas n’ont pas imposé de mesures restrictives sur les déplacements, je reste la plupart du temps à l’intérieur.

Est-ce que cette situation influence votre pratique artistique ?

Cette pandémie est aussi déconcertante que fascinante à observer. Les processus sociétaux et politiques, qui dans d’autres cas seraient passés inaperçus, sont désormais dévoilés au grand jour. Bien sûr, cela implique la responsabilité d’agir, de réagir, mais comment donner un sens à quoi que ce soit lorsque nous sommes confrontés à un tumulte de mauvaises informations et émotions ? Pour le moment, j’accueille le fait d’être submergée, et de laisser les observations, les lectures et ma sensibilité me traverser. Par coïncidence, c’est le moment idéal pour ralentir, et cette période printanière est parfaite pour observer les plantes, leur activité de renaissance : c’est une tâche cruciale pour mon art, mais un luxe impossible dans des circonstances normales.

Pouvez-vous nous raconter d’un évènement particulier qui a influencé votre rapport à la nature et la biodiversité ?

Je pense qu’il y a de nombreux exemples qui ont façonné mon affection nuancée pour les créatures vivantes. Au-delà de la joie et la fascination enfantine, dont on fait presque tous l’expérience, j’ai été confrontée à la biodiversité à travers l’optique de mes études. En observant les écosystèmes, la biologie enseigne l’esthétique de l’abondance et la résilience qui émerge de relations tissées de manière complexe. En ce sens, un biologiste est rarement aussi neutre que ce que la science laisse entendre – et pour de bonnes raisons puisque, nous les humains, nous dépendons de la stabilité de ces processus.

Cependant, lorsque j’ai approfondi les origines et les utilisations de termes tels que « biodiversité », « services écosystémiques », ou « nature » au cours de ma pratique du bioart, j’ai compris que ces concepts étaient situés dans le temps et l’espace, et émergent de différentes traditions de conservation environnementale. Par exemple, les champs de l’Europe de l’Est sont un haut lieu pour la biodiversité mais ils sont anthropiques – sans coupes ou pâturages réguliers, les forêts les envahissent rapidement. La conservation de la nature est habituellement appréhendée à travers le modèle Nord-américain consistant à éviter autant que possible l’intervention humaine, modèle qui a notamment été mis en œuvre par le passé à des fins douteuses, par exemple pour légitimer la déportation des peuples autochtones du parc national « vierge » de Yellowstone. La conservation de la nature est désordonnée et spécifique à chaque culture, ce qui rend encore plus énigmatique et difficile la façon d’agir lorsqu’on évoque la biodiversité au sens universel et global.

Comment combinez-vous la technologie et la nature dans votre travail? Vous comparez cela à un jeu de cache-cache, pourrions-nous également parler de jeu d’échec ?

En raison de la façon dont la technologie est imprégnée d’histoire, elle nous pousse vers certains usages et non vers d’autres. Cela perpétue certains points de vue faciles, mais ardus à changer. Compte-tenu du rôle que la technologie a joué sur notre conscience contemporaine de la nature (cette vaste machine de capteurs, d’algorithmes et de personnes qui produisent les images du changement climatique ; des photos saisissantes d’espèces menacées d’extinction ; les modèles informatiques qui mettent à jour les prises de décisions sur le secteur agricole, etc.), il est important de réexaminer et retravailler les relations entre la technologie et les créatures vivantes, et que notre attitude à leur égard change.

PL’AI est une installation qui aspire à créer les conditions permettant de créer un jeu entre une plante grimpante et un robot mu par l’intelligence artificielle. Contrairement aux intelligences artificielles orientées vers la productivité et qui sont actuellement à la pointe de l’agriculture, nous avons compris que les plantes présentent un comportement très complexe qui ne peut être réduit à de simples objectifs. Nous avons alors précisément besoin du machine-learning ici, car le jeu trans-espèces que nous proposons échappe à une définition logique, biologique ou esthétique préméditée. En d’autres termes, nous nous intéressons à la dimension d’enchantement, où la plante et l’intelligence artificielle s’instruisent mutuellement les règles du jeu et nous montrent comment elles jouent ensemble.

Quel rôle envisagez-vous pour l’intelligence artificielle dans la protection de la biodiversité ?

Nous vivons un moment particulièrement intéressant où l’informatique couplé à la big data est devenu un instrument hautement efficace pour prédire et diriger les comportements sociaux – en d’autres mots, un outil de gouvernance. Je parle de cela car cela fait le lien avec ma première observation : que la décision selon laquelle il faut protéger la biodiversité repose toujours sur les personnes et leurs politiques. Comme cela a été noté dans des études sur les animaux, la seule manière de participer à la politique humaine est l’usage du langage, qui exclut automatiquement tous ceux qui ne peuvent pas parler. Ne serait-il pas plus radicalement pertinent à notre époque, que les rivières, les écosystèmes, les mycéliums fongiques, la fierté des lions ou les forêts puissent en quelque sorte participer directement à l’arène politique, sans avoir besoin d’être représentés (bien que le fait de considérer les forêts ou les rivières en tant que personnes morales soit déjà un grand pas dans la justice environnementale) ? Ou comme le suggère le projet artistique Terra0, qu’une forêt doive vendre son bois pour acheter la terre sur laquelle elle pousse ?

Ce qui est frappant dans ce concept c’est que, tandis que les intelligences artificielles deviennent des mains de plus en plus puissantes, nous sommes en train de nous battre pour la transparence, la représentation, la vie privée, l’égalité et la justice sans le concours des algorithmes. Quand nous concevons des « intelligences artificielles personnelles » qui seraient les représentantes de nos intérêts individuels et rendraient les écosystèmes numériques socialement responsables, nous devons penser à des moyens d’accorder également cette possibilité à des entités non-humaines. Après tout, les ordinateurs se moquent de savoir de qui proviennent les données. Le défi est donc de considérer comment les intelligences artificielles pourraient devenir la voix d’une barrière de corail, d’une forêt tropicale ou d’une prairie.

Quel est votre rapport à l’engagement environnemental en tant qu’artiste et citoyenne ?

Je pense que nos sociétés ont été systématiquement dans le déni à propos de notre dépendance vis-à-vis de l’environnement depuis trop longtemps, enivrées par la promesse d’un contrôle par le progrès des sciences et des technologies. Mais, bien que nous minimisions l’institution environnementale, nous observons dans le même temps comment la perte de la biodiversité, les pratiques d’extraction et l’agriculture monoculturelle contribuent à des catastrophes telles que la pandémie de covid-19, la résistance aux antibiotiques, la désertification et les migrations dues aux changements climatiques. L’engagement environnemental, qui brouille les frontières entre ma vie professionnelle et ma vie privée, signifie pour moi réapprendre à vivre étroitement avec des agents et processus qui peuvent apparaître comme un décor mais qui sont en fait constitutionnels et indispensables à notre existence.

J’ai choisi de travailler avec les plantes précisément parce que j’étais désintéressée par elles. Cette métamorphose a commencé il y a 6 ans, quand j’ai voulu comprendre comment je pouvais être insensible aux organismes qui sont littéralement la bouée de sauvetage de la totalité de la biosphère. Le voyage à travers les recherches artistiques et la création m’a appris non seulement à apprécier l’être végétal, mais aussi les actions banales de rejets que nous accomplissons, ignorant qu’à travers cela, nous maintenons des attitudes préjudiciables à l’environnement. Je m’efforce de créer des possibilités de rencontres qui surprennent et attirent, afin que les gens puissent – à leur manière – trouver un chemin vers une familiarité pour des lieux improbables et qui révéleraient comment l’écologie et l’économie peuvent s’articuler pour prendre soin de ce dont nous dépendons.

Comment imaginez-vous le monde qui vient ?

C’est une question difficile, car ce que nous imaginons de l’avenir est si léger et idéologique comparé au tourbillon que cela sera. J’imagine que j’ai déjà beaucoup parlé de mes désirs, donc peut-être tout ce que je peux ajouter c’est que j’aimerais être agréablement surprise. J’attends avec impatience des événements qui nous surprendraient, mais pas seulement avec des effets désastreux. J’aimerais faire la rencontre d’alliés inattendus qui ferait du monde un endroit plus intéressant, ouvert, divers et accueillant.

À l’heure où le seul registre du savoir ne suffit plus à motiver l’action, le Prix COAL 2024 appelle à…

Pour sa cinquième édition, le Prix COAL étudiant se consacre à la transformation, en partenariat avec les Réserves naturelles de…

Le nouveau rendez-vous de la création engagée pour l’écologie créé par COAL à l’occasion de ses 15 ans. Le 6…